Dernière modification le 2 avril 2025 par jeff

👀 « Vous pensez que votre enfant fait exprès ? »

Qu’il pourrait se concentrer s’il le voulait vraiment, qu’elle exagère à chaque contrariété, qu’il oublie ses affaires parce qu’il est paresseux ou mal organisé, qu’elle n’écoute pas simplement parce qu’elle se moque de ce qu’on lui dit.

Et si, malgré toute votre bonne foi, vous étiez en train de viser à côté ?

Et si ce que vous interprétez comme de la désobéissance, du laisser-aller ou du désintérêt n’était en réalité que le reflet d’un cerveau en plein chantier ?

Parce que non, votre enfant ne vous teste pas en permanence.

Il ne fait pas semblant.

Et non, son comportement n’est pas forcément le symptôme d’un manque de cadre ou d’un problème d’autorité.

Ce que vous vivez au quotidien, ce que vous tentez de corriger à coups de rappels, d’engueulades, de stratégies éducatives parfois contradictoires…

Texte & source : le collectif des 7 profils d’apprentissage

C’est souvent le résultat d’un décalage, bien plus profond, entre ce que vous attendez de lui — et ce que son cerveau est réellement capable de faire à son âge.

Ce n’est ni de la mauvaise volonté, ni un défaut de caractère.

C’est de la biologie pure.

De la neurologie en action.

Chaque année, des milliers de parents bienveillants se retrouvent en échec, non pas parce qu’ils manquent d’autorité ou d’amour, mais parce qu’ils essaient d’imposer des règles d’adultes à un cerveau d’enfant qui n’est tout simplement pas prêt à les intégrer.

Et le plus injuste dans tout ça ?

C’est que l’enfant finit par se croire nul.

Et que les parents, eux, se sentent incompétents.

Pourtant, quand on comprend comment le cerveau se développe entre la naissance et 18 ans, tout change.

On commence à voir autrement ce qui nous agaçait hier.

On réagit différemment face à ce qui nous inquiétait.

Et surtout, on découvre des leviers d’action simples, respectueux du développement naturel de l’enfant, mais terriblement efficaces.

Alors si vous êtes fatigué de répéter cent fois la même chose, si vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant ne progresse pas malgré tous vos efforts, si vous avez parfois l’impression de parler à un mur ou de naviguer à vue…

Restez avec moi.

On va remonter à la source : pas à la source du problème — mais à celle de la construction.

Et vous verrez : quand on change de regard, on change tout dans la relation.

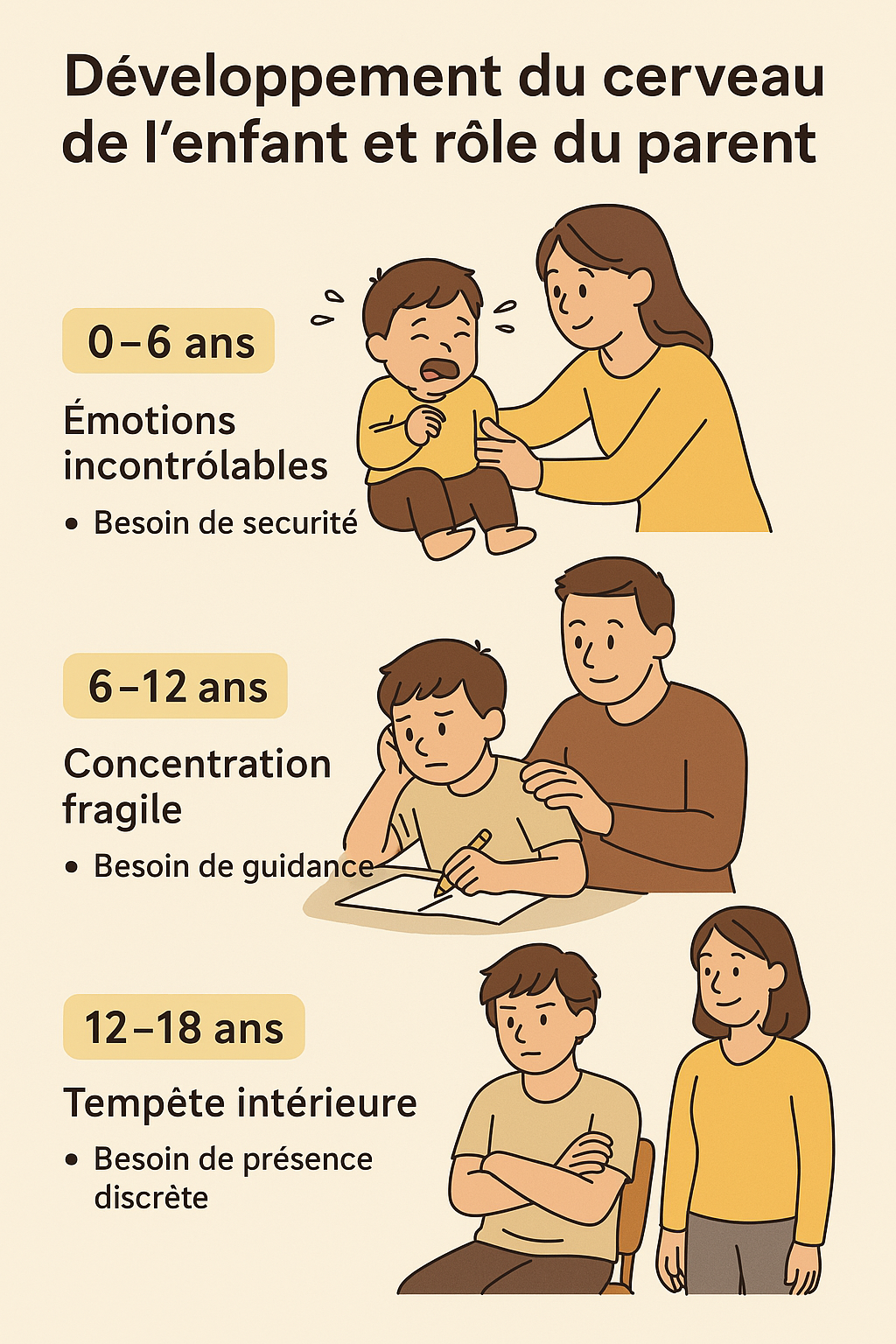

🧱 Étape 1 : Le cerveau émotionnel (0-6 ans)

De la naissance à 6 ans : le règne des émotions

Dans les premières années de vie, ce n’est pas la raison qui gouverne. C’est l’émotion.

Le cerveau limbique, responsable des réactions émotionnelles, est déjà très actif. En revanche, les régions chargées de la régulation (le cortex préfrontal en particulier) sont encore loin d’être opérationnelles.

Résultat : l’enfant ressent très fort, mais ne sait pas encore contenir ni exprimer ce qu’il vit.

Quand un enfant de 3 ans pique une crise au supermarché parce qu’on lui refuse une sucette, ce n’est pas un petit manipulateur en devenir. C’est une cocotte-minute émotionnelle sans soupape de sécurité.

Punir, crier ou rationaliser dans ces moments-là revient à parler chinois à un enfant qui n’a pas encore appris à lire. Il n’a pas les outils neurologiques pour répondre calmement. Ce n’est pas de la comédie. C’est de l’immaturité neuronale, point.

Selon les recherches du neuroscientifique Daniel Siegel [1], les jeunes enfants sont incapables de réguler seuls leurs émotions intenses. Ce rôle, c’est à l’adulte de l’assurer en devenant leur « cerveau auxiliaire ».

🔄 Étape 2 : Le cerveau de la mémoire et de la logique (6-12 ans)

Entre 6 et 12 ans, le cortex préfrontal commence à entrer en scène. Cette zone du cerveau est impliquée dans la planification, la concentration, la mémoire de travail et le contrôle de l’impulsivité.

En d’autres termes : tout ce que les adultes espèrent de leurs enfants à l’école.

Mais attention : cette maturation reste progressive. À cet âge-là, le cerveau ne peut pas encore tout gérer à la fois.

Des études en psychologie cognitive, notamment celles de Jean Piaget, ont montré que la pensée logique et structurée commence seulement à se consolider vers 11-12 ans. Avant cela, les enfants restent très sensibles aux émotions et au contexte. Ils peuvent comprendre une règle dans un cadre… et l’oublier aussitôt ailleurs.

Quand votre enfant de 9 ans oublie ses devoirs alors qu’il les avait notés, ce n’est pas qu’il se fiche de l’école. C’est qu’il n’a pas encore automatisé la gestion de plusieurs informations à la fois. Son cerveau fait de son mieux, mais son “système exécutif” reste en rodage.

Vouloir qu’il soit autonome, organisé, concentré à toute épreuve… c’est souvent vouloir qu’un vélo de 3 vitesses roule à 120 km/h.

🧗 Étape 3 : L’escalade de l’adolescence (12-18 ans)

De 12 à 18 ans : la grande mise à jour.

L’adolescence, ce n’est pas une crise.

C’est une réorganisation neurologique d’une ampleur gigantesque.

C’est une sorte de deuxième naissance, mais dans la tête.

Et comme toute transition profonde, elle s’accompagne de turbulences, d’incohérences, d’excès… mais aussi d’une formidable opportunité : celle de construire un cerveau plus rapide, plus stratégique, plus créatif — à condition de laisser cette phase s’accomplir sans l’écraser sous des jugements erronés.

Pendant cette période, deux zones du cerveau évoluent à des vitesses très différentes.

D’un côté, le système limbique, siège des émotions, des envies, de la recherche de plaisir et de reconnaissance, devient hyperactif.

De l’autre, le cortex préfrontal — responsable du raisonnement, de la planification, de l’anticipation des conséquences — reste en pleine maturation, encore lent, fragile, hésitant.

En résumé : le bouton « j’ai envie » devient hypersensible, tandis que le frein « réfléchis avant d’agir » reste peu fonctionnel.

C’est ce déséquilibre qui explique pourquoi les adolescents :

• prennent des risques qu’ils ne mesurent pas toujours ;

• réagissent avec excès à la moindre remarque ;

• recherchent l’immédiat, l’intensité, la nouveauté ;

• s’opposent à toute forme d’autorité, même bienveillante.

Le chercheur Laurence Steinberg [2], spécialiste du cerveau adolescent, a montré que la maturité émotionnelle et comportementale n’est atteinte que vers 22 à 25 ans.

Avant cela, l’ado fonctionne avec une structure cérébrale en travaux, où les circuits de la raison ne sont pas encore bien connectés à ceux de l’émotion.

Ce que les parents interprètent comme de la paresse, de l’impolitesse ou de la provocation est souvent un simple reflet de cette architecture intérieure encore déséquilibrée.

Et c’est justement à ce moment-là que beaucoup de parents se raidissent, durcissent les règles, haussent le ton… pensant qu’ils doivent reprendre le contrôle.

Mais plus on serre la vis, plus l’adolescent s’échappe.

Plus on impose, plus il se rebelle.

Non pas parce qu’il cherche à faire du mal, mais parce qu’il cherche à se construire — en dehors du cadre parental.

Il ne veut pas être contre vous.

Il veut savoir s’il peut exister sans vous.

Ce qu’il attend, même s’il ne l’exprime pas, c’est un adulte solide, fiable, cohérent.

Quelqu’un qui ne cède pas à la panique.

Quelqu’un qui reste présent, même quand lui s’éloigne.

Quelqu’un qui comprend que son silence, ses réponses sèches, son rejet apparent… sont souvent des appels masqués.

L’adolescent a besoin d’un cadre, oui. Mais pas d’un carcan.

Il a besoin d’un adulte qui tienne bon, sans rigidité. Qui sache poser des limites, mais qui laisse aussi de l’espace pour respirer, pour expérimenter, pour échouer.

Et surtout, il a besoin d’un lien. Parce que ce lien, même mis à l’épreuve, reste le seul fil qu’il suivra quand il voudra revenir.

Oui, cette période est parfois éprouvante. Oui, elle fait vaciller les certitudes et les habitudes.

Mais si l’on comprend ce qui se joue dans le cerveau d’un adolescent, on cesse de prendre les choses personnellement… et on commence à accompagner ce processus avec confiance, patience, et intelligence.

L’adolescence n’est pas un naufrage : c’est une traversée.

Et vous pouvez en être le phare en lui faisant sentir qu’il peut avancer en toute sécurité car vous êtes là pour l’éclairer quand il en fait la demande.

💬 « Mon enfant est insupportable… Est-ce qu’il restera toujours comme ça ? »

Il court, il crie, il grimpe, il s’énerve, il interrompt sans prévenir, il défie les consignes.

Il peut être drôle, sensible, plein de vie… mais souvent, il déborde.

Et vous vous demandez s’il changera un jour.

Vous vous surprenez à craindre que ça empire avec le collège, le lycée, l’adolescence.

Vous commencez peut-être à douter de votre manière d’éduquer.

Ou pire : à douter de lui.

Mais ce que la psychologie du développement nous apprend, c’est que ce comportement n’est pas une fatalité.

Ce n’est pas une étiquette à porter pour la vie.

Ce n’est même pas un défaut à corriger.

C’est le signe d’un cerveau en pleine construction.

Un cerveau qui avance, étape par étape, et qui a parfois besoin de plus de temps que ce que notre regard d’adulte voudrait.

On a vu que le cerveau de l’enfant ne se développe pas d’un seul bloc, comme un château qu’on bâtirait du jour au lendemain.

Il se construit par couches successives, par étapes, par réorganisations.

Et tant que cette construction n’est pas terminée, l’enfant agit avec les moyens qu’il a, avec des circuits neuronaux encore fragiles, parfois déséquilibrés, toujours en mouvement.

❌ La double erreur des parents

- Croire que l’enfant est « fainéant », « turbulent » ou « provocateur »

- Répondre avec des solutions d’adultes pour un être humain avec un cerveau d’enfant

Punir un cerveau immature, c’est comme gronder une graine parce qu’elle ne donne pas encore de fruits.

On ne reproche pas à un cerisier de ne pas porter de fruits en février. On sait que son temps viendra. On l’arrose, on le protège, on le soutient. On lui fait confiance.

Pourquoi ne ferait-on pas pareil avec un enfant ?

Pourquoi attendre de lui ce que seul un cerveau d’adulte concentré, structuré et mature est capable de produire ?

Pourquoi interpréter comme une attaque personnelle ce qui est juste… une étape biologique ?

Comprendre le comportement d’un cerveau en développement

Entre zéro et six ans, on a vu que l’enfant est dominé par son cerveau émotionnel.

Il ressent tout, très fort, mais n’a pas encore les structures internes pour réguler, freiner, se raisonner.

C’est le système limbique qui tient les rênes : celui des colères fulgurantes, des chagrins démesurés, de la joie débordante.

Le cortex préfrontal, qui permettra un jour de prendre du recul, d’inhiber une impulsion ou d’évaluer les conséquences d’un geste, est encore embryonnaire.

Le jeune enfant vit donc dans un monde d’émotions pures, sans filtre ni distance, et c’est parfaitement normal.

Puis, entre six et douze ans, on a vu que le cerveau entre dans une phase de consolidation.

Le cortex préfrontal commence à mieux fonctionner, la mémoire de travail se développe, l’enfant devient un peu plus capable de se canaliser.

Mais tout cela reste fragile.

Il peut être très raisonnable un jour, puis complètement débordé le lendemain.

Il oublie encore beaucoup, il a besoin de rituels, de relances, de patience.

Ce n’est pas de la paresse ou de la provocation.

C’est simplement que son cerveau continue de relier ses circuits, d’affiner ses connexions neuronales de plus en plus nombreuses qui s’organisent, se structurent.

Et cette maturation complexe, merveille de la nature, prend du temps.

Enfin, entre douze et dix-huit ans, on a vu que le cerveau connaît une profonde réorganisation.

C’est ce qu’on appelle la grande mise à jour de l’adolescence.

Les zones liées à la recherche de plaisir, de nouveauté, de sensations fortes deviennent hyperactives, tandis que les régions du contrôle, de la planification et du discernement avancent à pas lents.

Le cerveau émotionnel est en surchauffe, le cerveau rationnel est encore en rodage.

L’adolescent n’est donc pas un mini-adulte irresponsable, mais un être en transition, tiraillé entre deux systèmes cérébraux qui ne vont pas encore au même rythme.

D’où des comportements perçus comme incohérents, voire parfois dangereux. D’où le qualificatif d’âge bête pour désigner plus une incompréhension du monde adulte forcément rationnel aiguisé par des années d’expériences parfois douloureuses.

C’est dans cette dynamique que votre enfant évolue.

Bref, ce que vous percevez aujourd’hui comme de la turbulence, de l’agitation, de l’opposition ou de l’immaturité n’est souvent qu’un reflet de son état neurologique actuel.

C’est un instant de son développement, pas une vérité figée.

Son comportement n’est pas son identité.

C’est une réaction provisoire, issue d’un cerveau qui apprend à s’organiser.

Et ce cerveau, pour progresser, n’a pas besoin d’être grondé sans cesse, ni corrigé à chaque débordement.

Il a besoin d’un parent qui comprend ce qu’il traverse, qui garde le cap, qui propose un cadre rassurant mais souple.

Un parent qui arrive à faire la différence entre agitation et insolence, entre difficulté de régulation et manque de respect.

L’adolescence est une période où le jeune a besoin de repères, de stabilité émotionnelle, de confiance.

Alors, non, un enfant de 10 ans turbulent ne le restera pas forcément à l’âge adulte.

Il changera. Il gagnera en stabilité, en clarté, en maîtrise.

Pas en un jour certes, mais à travers des années de maturation lente, silencieuse, parfois invisible.

Et ce processus, vous pouvez l’accompagner.

Non en cherchant à tout contrôler (par peur de l’insécurité, de l’inconnu), mais en devenant ce pilier calme et solide autour duquel son cerveau peut se construire en sécurité.

Cela nécessite aussi des parents de lâcher prise sur le futile, tout en restant ferme et constant sur des règles simples mais importantes. Car l’adolescent à besoin d’identifier clairement les limites et surtout sentir que ses parents les font respecter.

Il ne s’agit pas de le rendre parfait.

Il s’agit de lui laisser le droit d’être en construction dans le respect d’un cadre.

De comprendre que derrière les cris, les colères, les débordements, il y a un enfant difficile qui apprend.

Un enfant qui ne cherche pas à s’opposer, mais à s’ajuster au monde.

Et ça, c’est un apprentissage immense.

Le rôle du parent n’est pas de juger à court terme, mais de croire au long terme.

Ce n’est pas de façonner un enfant obéissant, mais de soutenir la croissance d’un être humain en devenir.

Et ce devenir, malgré les apparences, est déjà en route.

✅ Ce qui marche (vraiment)

🔁 Adapter les attentes à l’étage cérébral

On ne demande pas à un enfant de 10 ans de se gérer comme un étudiant en prépa.

On ne demande pas à un adolescent de réagir avec la sagesse d’un moine bouddhiste.

On ne demande pas à un petit de 4 ans de se réguler comme un adulte.

On ajuste.

Et surtout : on observe l’âge du cerveau, pas celui inscrit sur la carte d’identité.

🧘♂️ Renforcer la régulation émotionnelle

L’accompagner dans ses émotions, nommer ce qu’il ressent, respirer à deux, ralentir le rythme.

Ce n’est pas le calmer de force. C’est l’aider à construire ses propres outils de régulation.

Moins il subit de stress, plus il est capable d’apprendre à gérer ses tempêtes intérieures.

🧭 Devenir un GPS, pas un flic…surtout à l’adolescence.

Un GPS ne hurle pas quand vous prenez la mauvaise route.

Il dit « recalcul en cours » — et propose une autre option.

L’idée n’est pas de lâcher prise sur tout, mais de poser un cadre souple, évolutif, respectueux.

De guider sans contrôler, d’influencer sans dominer.

💬 Utiliser les « fenêtres d’ouverture »

Juste après un gros chagrin, une crise, un moment d’apaisement…

Le cerveau devient plus réceptif.

C’est là que le message passe.

Pas en pleine tempête.

Pas quand il est fermé à double tour.

Mais quand la vague est redescendue.

Là, on peut dialoguer. On peut transmettre. On peut construire.

👂 Et si on arrêtait de juger ce qui se voit pour commencer à comprendre ce qui se construit ?

Un enfant qui crie n’est pas un enfant mauvais.

Un ado qui claque une porte n’est pas un ado perdu.

Un élève qui ne suit pas les consignes n’est pas nécessairement un rebelle.

Ce sont peut-être des appels au secours d’un cerveau qui travaille à se structurer.

Un cerveau en chantier.

Un chantier bruyant, désorganisé, inconfortable… mais prometteur.

Et vous, parents, vous êtes les échafaudages.

Ceux qui tiennent pendant les travaux.

Ceux qui offrent un appui stable, même quand tout vacille.

🎓 Le cerveau d’un enfant, c’est une cathédrale en cours de fabrication.

Et une cathédrale, ça prend du temps.

Il faut des plans, des erreurs, des ajustements, des reprises.

Parfois même des reconstructions.

Mais quand elle s’élève… c’est grandiose.

Les parents sont alors devant un choix :

⛏️ Scier les échafaudages…

🌱 … ou accompagner les architectes.

Sources et références

[1] Développement du cerveau de 0 à 6 ans :

- L’article « Le développement général du cerveau » publié par Naître et Grandir explique que le cerveau d’un enfant commence à se former pendant la grossesse, avec la création de milliers de neurones chaque seconde. À la naissance, le cerveau possède environ 100 milliards de neurones. Les cinq premières années sont déterminantes pour le développement cérébral, soulignant l’importance de stimuler les tout-petits dans leurs apprentissages et l’exploration de leur environnement. https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/developpement/naitre-grandir-developpement-cerveau-1-3-ans

Maturation cérébrale à l’adolescence (12 à 18 ans) :

- L’étude « Maturation of the adolescent brain » publiée dans le National Institutes of Health’s PubMed Central indique que le développement et la maturation du cortex préfrontal se produisent principalement pendant l’adolescence et sont pleinement accomplis vers l’âge de 25 ans. Cette région du cerveau est cruciale pour les fonctions exécutives complexes. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3621648

Influence des facteurs environnementaux sur le développement cérébral :

- L’article « La formation du cerveau in utero » de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC Neurodon) souligne que le développement du cerveau in utero est influencé par divers facteurs environnementaux, tels que la nutrition maternelle, le stress, l’exposition à des toxines, des inflammations ou encore la consommation d’alcool et de drogues. Par exemple, la prise d’alcool et de drogues serait impliquée dans une mauvaise migration neuronale. https://www.frcneurodon.org/la-formation-du-cerveau-in-utero